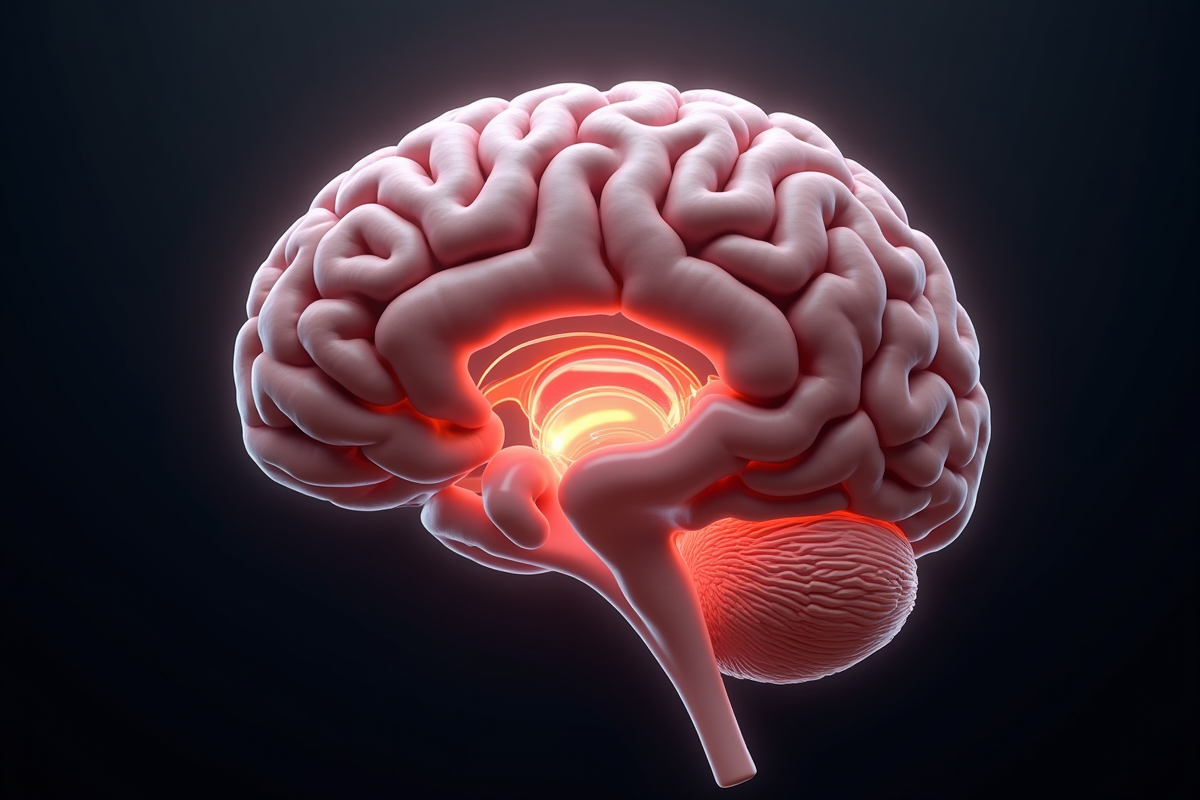

Les ventricules cérébraux, cavités situées au cœur du cerveau, jouent un rôle clé dans la production et la circulation du liquide céphalorachidien (LCR). Ce fluide vital protège et nourrit le cerveau et la moelle épinière. Lorsque la circulation du LCR se dérègle, des troubles graves peuvent survenir.

L’hydrocéphalie, caractérisée par une accumulation excessive de LCR dans les ventricules, en est un exemple frappant. Cette condition peut entraîner des symptômes variés, allant de maux de tête et de nausées à des troubles cognitifs et moteurs. Comprendre la dynamique du LCR et les causes de son dérèglement est fondamental pour diagnostiquer et traiter efficacement cette pathologie.

Comprendre les ventricules cérébraux et le liquide céphalorachidien

Les ventricules cérébraux, quatre cavités interconnectées, sont essentiels à la production et à la circulation du liquide céphalorachidien (LCR). Ce fluide clair et incolore est produit par le plexus choroïde, principalement situé dans les ventricules latéraux. Il circule ensuite dans les troisième et quatrième ventricules avant de rejoindre l’espace subarachnoïdien entourant le cerveau et la moelle épinière.

Fonctions du LCR

- Protection mécanique : Le LCR amortit les chocs et protège le cerveau contre les traumatismes.

- Régulation de la pression intracrânienne : Le LCR contribue à maintenir une pression stable dans le crâne.

- Élimination des déchets : Il transporte les déchets métaboliques vers le système circulatoire pour leur élimination.

- Nourriture du cerveau : Le LCR apporte les nutriments essentiels aux cellules nerveuses.

Hydrocéphalie : causes et conséquences

L’hydrocéphalie résulte souvent d’une obstruction des voies de circulation du LCR, d’une production excessive ou d’une absorption insuffisante. Les causes peuvent être variées :

- Congénitales : Malformations structurelles présentes dès la naissance.

- Acquises : Infections, traumatismes crâniens, tumeurs cérébrales.

Les conséquences de l’hydrocéphalie peuvent être sévères. Chez l’adulte, une pression accrue sur le cerveau peut entraîner des maux de tête persistants, des troubles de la vision, des difficultés de marche et des altérations cognitives. Chez l’enfant, l’accumulation de LCR peut provoquer une augmentation anormale du périmètre crânien, des vomissements et des crises épileptiques.

Le diagnostic repose sur l’imagerie cérébrale, principalement l’IRM et le scanner, permettant de visualiser l’agrandissement des ventricules et d’identifier les causes sous-jacentes. Le traitement peut inclure la pose d’un shunt ventriculo-péritonéal, qui permet de dériver l’excès de LCR vers une autre partie du corps où il peut être réabsorbé.

Les causes et symptômes de l’hydrocéphalie

Causes de l’hydrocéphalie

L’hydrocéphalie peut avoir diverses origines. Parmi les causes congénitales, on trouve des malformations structurelles comme la sténose de l’aqueduc de Sylvius, une étroitesse du passage entre le troisième et le quatrième ventricule. Les infections prénatales, telles que la toxoplasmose ou la rubéole, peuvent aussi provoquer cette pathologie.

Les causes acquises, quant à elles, incluent :

- Traumatismes crâniens : Les accidents peuvent endommager les voies de circulation du LCR.

- Tumeurs cérébrales : La croissance anormale de cellules peut obstruer les ventricules.

- Méningites : Les inflammations des membranes entourant le cerveau peuvent perturber l’absorption du LCR.

Symptômes de l’hydrocéphalie

Les symptômes de l’hydrocéphalie varient selon l’âge du patient. Chez les nourrissons, on observe souvent une augmentation rapide du périmètre crânien, des fontanelles bombées et une irritabilité marquée. Les enfants plus âgés peuvent présenter des maux de tête, des nausées, des troubles de l’équilibre et des difficultés scolaires.

Chez l’adulte, les signes incluent des céphalées persistantes, des troubles de la vision, des problèmes de mémoire et des difficultés à marcher. Dans les cas avancés, l’hydrocéphalie peut entraîner des altérations de la conscience et des crises épileptiques.

Le diagnostic précoce et une intervention rapide sont majeurs pour limiter les complications. Utilisez l’IRM et le scanner pour visualiser les anomalies et évaluer la gravité de la situation. Le traitement, souvent chirurgical, vise à rétablir une circulation normale du LCR et à réduire la pression intracrânienne.

Diagnostic et méthodes de traitement de l’hydrocéphalie

Diagnostic de l’hydrocéphalie

Pour diagnostiquer l’hydrocéphalie, les spécialistes utilisent des examens d’imagerie avancée. L’IRM (imagerie par résonance magnétique) permet de visualiser avec une grande précision les structures cérébrales et d’identifier les anomalies de la circulation du liquide céphalorachidien (LCR). Le scanner cérébral, moins détaillé mais plus rapide, offre une alternative efficace pour détecter la dilatation des ventricules.

Des examens complémentaires, tels que la ponction lombaire, peuvent mesurer la pression intracrânienne et analyser le LCR pour détecter des infections ou des saignements. Les tests neuropsychologiques évaluent les impacts cognitifs chez les patients plus âgés.

Méthodes de traitement de l’hydrocéphalie

Le traitement de l’hydrocéphalie repose souvent sur des interventions chirurgicales. La pose d’une dérivation ventriculo-péritonéale (DVP) est la méthode la plus courante. Ce dispositif, constitué d’un cathéter et d’une valve, permet de drainer l’excès de LCR des ventricules vers la cavité abdominale.

Une autre technique, l’endoscopie du troisième ventricule, consiste à créer une ouverture dans le plancher du troisième ventricule pour rétablir la circulation du LCR. Cette méthode, moins invasive et sans matériel implanté, est particulièrement indiquée pour les patients présentant des obstructions spécifiques.

Les traitements pharmacologiques, bien que moins courants, peuvent être utilisés pour réduire la production de LCR ou gérer les symptômes associés. Suivez attentivement ces traitements pour évaluer leur efficacité et ajuster les dosages si nécessaire.

Le suivi post-opératoire est fondamental pour surveiller la fonction des dispositifs implantés et détecter les complications précoces. Les consultations régulières avec le neurochirurgien et les examens d’imagerie permettent d’assurer une prise en charge optimale.

Conséquences et gestion à long terme de l’hydrocéphalie

Les conséquences de l’hydrocéphalie peuvent varier considérablement selon l’âge du patient, la rapidité du diagnostic et l’efficacité du traitement. Chez les nourrissons, une hydrocéphalie non traitée peut entraîner un élargissement de la tête, des convulsions et des retards de développement. Chez les adultes, les symptômes incluent des problèmes de mémoire, des difficultés à marcher et des troubles de la continence.

Suivi et gestion à long terme

La gestion à long terme de l’hydrocéphalie nécessite une surveillance continue et des ajustements réguliers des traitements. Voici quelques aspects clés à considérer :

- Suivi médical régulier : Des consultations fréquentes avec des neurologues ou neurochirurgiens permettent de surveiller l’état de santé du patient et de détecter toute complication précoce.

- Révisions chirurgicales : Les dispositifs de dérivation peuvent nécessiter des révisions pour ajuster le débit ou remplacer des composants défectueux.

- Rééducation : Des programmes de rééducation, incluant la physiothérapie et l’ergothérapie, aident à améliorer les fonctions motrices et cognitives.

Complications potentielles

Les complications liées aux traitements de l’hydrocéphalie, bien que rares, peuvent inclure :

- Infections : Les dispositifs implantés peuvent être des sources d’infection et nécessiter une intervention rapide.

- Obstructions : Les cathéters peuvent se boucher, nécessitant une révision chirurgicale pour rétablir le flux du LCR.

- Syndrome de surdrainage : Une dérivation excessive du LCR peut entraîner des maux de tête sévères et des saignements intracrâniens.

Le rôle des proches et des soignants est aussi fondamental. Leur vigilance et leur compréhension des symptômes permettent une détection rapide des complications et une meilleure qualité de vie pour les patients.